일상에서 마주치는 것들의 낯섦 혹은 친숙함에 대하여

2014-10-02

언젠가부터 세상이 '못 믿을 것'으로 가득 차 보이기 시작했습니다. 그래서 온전히 보이는 것도 그대로 보지 못하고 '그 뒤엔 무엇인가’ 있을 것이라 짐작하며 살고 있는 현대인들입니다. 하지만, 정말. 우리는 그렇게 영민하고 통찰력 있게(!) 살고 있을까요?

미디어 아티스트들은 새로운 뉴미디어 기술이 가져다 줄 다양한 미래의 모습에 많은 관심을 기울여 왔습니다. 어떤 작가들은 미디어가 가지고 있는 위험함을 비판하기도 하며, 어떤 작가들은 그것이 지닌 무한한 가능성을 시험하고, 찬양하는 작업을 하기도 했습니다. 전자의 예는 진기종 작가의 ‘On Air_CNN’를 들 수 있겠죠. 후자의 경우엔 너무나 유명한 백남준 작가의 인공위성 프로젝트들이 그 사례가 될 수 있겠습니다.

글│류임상, 미디어아트 에이젼시 LAB 16.9 크리에이티브 디렉터(director@lab169.com)

진기종 작가의 ‘On Air_CNN’는 우리가 스크린을 통해 보고 있는 사실이 실제는 조작된 내용일 수 있다는 것을 보다 직접적인 상황을 제시하며 관람객에게 알립니다. 텔레비전 화면을 통해 생생한 뉴스처럼 보이는 사실 이면에는 작가가 정교하게 조작/배치해놓은 미니어처를 카메라가 근접 촬영하고 있습니다.

'굿모닝 미스터 오웰'은 백남준이 기획한 세계 최초의 인공위성을 통한 생중계 방송입니다. 이 방송은 미국 시간으로 1984년 1월 1일 정오에 시작되었습니다. 이 쇼의 이름 ‘굿모닝 미스터 오웰’에는 조지 오웰의 소설 《1984》의 텔레비전 같은 대중매체에 지배당하며 살 것이라는 내용은 틀렸다는 뜻을 담았습니다. 그는 위성으로 연결된 텔레비전이 사람들을 모두 다 영민하게 만들어 지식의 평준화가 이루어질 것이라고 생각했습니다.

그 어느 때보다도 다양한 미디어가 우리 주변에 넘쳐나고 있는 시기입니다. 그리고 어느 때보다도 대중의 미디어에 대한 의존도가 높기도 하고 말이죠. 가장 큰 역할은 역시나 '스마트폰'입니다. '스마트폰'은 네트워크에 연결된 또 다른 '몸-기관'으로 그 역할을 해내며 인간이 모든 정보를 지배하고 있다고 '생각'하게 해줍니다. 그리고 또한 어떠한 사건의 '사실'을 내가 스스로 정확하게 판단하고 있다고 '착각'하게 합니다. 예를 들어, 지금의 우리가 '팩트'를 취하는 방법은 이렇습니다. 어떠한 사건•사고의 정보를 취득해 그것을 나름의 기준으로 분석해(여기에는 다른 많은 이들의 동조•협업이 이루어집니다) 나름대로 튼튼한 구조를 가지고 있는 '이야기'를 만들어 냅니다. 그리고 그게 확대 재생산되며 '진실'이 되어 가죠.

여기에는 굉장히 위험한 전제가 숨어 있습니다. 바로 그 정보의 취득 과정이 '체험•경험'이 아니라 상당 부분 미디어를 통한 '대리체험'이라는 것에 있습니다. 이 같은 경우, 1차 미디어가 오류를 범하게 되면 그 잘못이 수정되지 않고 2차, 3차로 계속 확대 재생산되며 나중에는 문제의 본질과는 전혀 상관없는 지점의 결론•논쟁을 이루곤 합니다. 네, 바로 요즘 우리 주변에서 일어나고 있는 일들 대부분이 이러한 문제에 빠져 있곤 하죠.

이렇게 우리의 시각, 정확히 말하면 미디어를 통해 경험되는 시각 정보에는 많은 모순이 숨어 있습니다. 물론 모든 진실에 접근하기 위해 직접 '경험'하는 것만이 진리는 아니겠지만, 보다 신중한 태도로 '통찰'할 수 있는 시선이 아쉬운 요즘입니다.

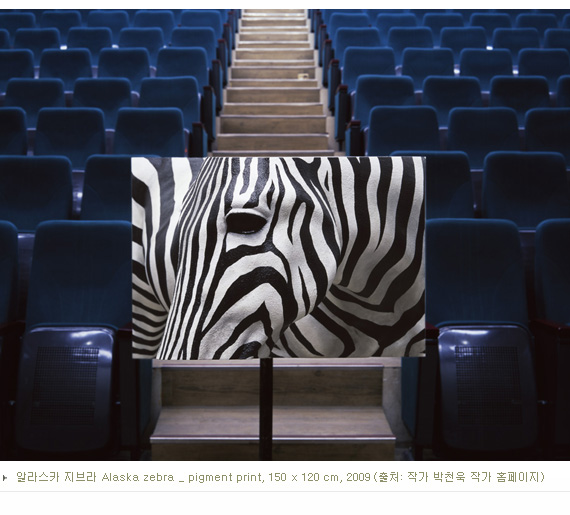

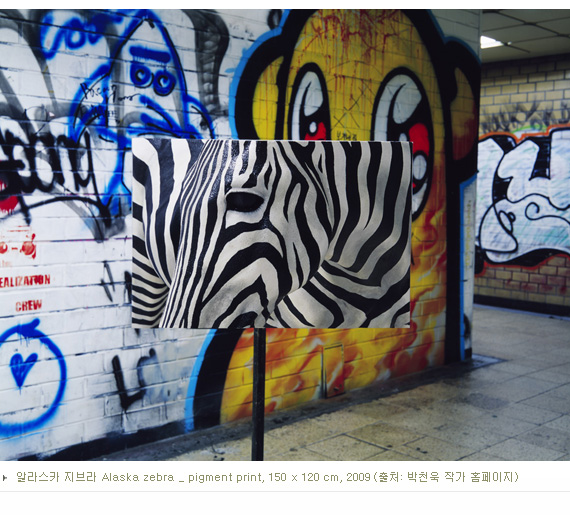

오늘 소개해드릴 박천욱 작가의 ‘알라스카 지브라 Alaska Zebra’는 일상에서 늘 만나는 것들의 '낯섦', 혹은 '친숙함'에 대한 이야기입니다. 작가는 어두운 극장 객석과 냉동 창고와 같은, 다소 허전함을 느끼게 하는 공간에 인공적인 이미지(그러나 무엇인지는 알 것 같은) 하나를 채움으로 두 오브제 사이에서 얻어지는 '낯섦'을 관람객에게 건네고 있습니다.

자유를 갈망할 것 같은 알레스카의 얼룩말이 슬픈 눈으로 도시 공간 어딘가에 웅크리고(?) 있는 이미지는 우리로 하여금 생경하고 낯설지만 어느 순간엔가 현대인의 모습을 닮아 있기도 한 '친숙함'을 느끼게 합니다.

관람객이 느끼는 '낯섦'의 정체는 작품의 실제 모습을 보며 다시 한번 파장을 일으킵니다. 평평한 사진 이미지로 보이던 작품이 실제로는 큰 형태를 지닌 조각물의 한 단면이었던 것이지요. 작은 '반전'이라고 말할 수도 있는 이 시각적 유희는 자칫 장난처럼 보일 수도 있으나 앞에 언급 되었던 '낯섦'과 '친숙함'이 감상의 틀을 감싸며 독특한 감흥으로 승화됩니다.

작품 속에 담겨있는 '낯섦'과 '친숙함' 그리고 또 다른 '면'의 존재는 시각에만 의존하는 우리의 삶의 방식을 되돌아보게 합니다. [알라스카(냉대지역)+지브라(열대동물)Alaska Zebra]이라는 '충돌'적인 제목처럼 말이죠. 보다 진실된 이야기는 한 걸음 더 들어가서, 비춰지는 단면만이 아닌 여러 가지 모습을 경험하고 나서 판단해야 한다는 기본적인 사실은, 빠르기만 한 현대 사회에서 어느샌가 '사치'처럼 여겨지고 있습니다.

그래서 단편적인 시각 정보로 전체를 아는 것처럼 생각(혹은 착각)하는 현대인들에게 작가 박천욱은 우리에게 낯선 '충돌'을 안기며 말을 건네고 있는지도 모르겠습니다. 오늘 당신이 접한 수많은 정보 중에 '진실'은 몇 개나 되는 것 같느냐고 말이죠.