디자인의 미니멀리즘, 미니멀리즘의 디자인 上

임근준 aka 이정우 미술·디자인 평론가 | 2015-08-21

‘미래의 창출을 위한 디자인 역사의 비평적 회고’를 목표로 삼은 이 연재는, 오늘날 디자인 직능이 맞이하게 된 사회적/경제적/미학적 위상 변화에 효과적으로 대응하는 법을 모색하기 위해, 현재부터 1919년(바우하우스 설립)까지의 디자인사를 역추적하고 각 주요 변곡점의 실천과 담론을 비평적으로 재고찰한다. 폐허의 시점으로부터 새로운 역사적 지도를 그려보자는 시도, 즉 언제 어디서부터 무엇이 누구에 의해 어떻게 왜 잘못됐던 것인지 복기해보자는 뜻이다.

글 | 임근준 aka 이정우 미술·디자인 평론가

미니멀리즘은 디자인계에서 폭넓게 오용되는 단어다. 널리 통용되지만 단 한 번도 ‘장식이 없고 깔끔하다’는 뜻 이상으로 정련된 꼴을 본 적이 없고, 역사적 양식이나 디자인 방법론 혹은 인식론적 전환점을 지시하는 단어로 정교하게 재정의된 경우를 본 적이 없다. 누가 ‘미니멀한 디자인’ 어쩌구 하며 입을 열면, 지레 엉터리 같은 소리나 지껄이겠거니 생각해버리고 귀기울여듣지 않아도 무방할 정도다. 그렇다면, 왜 디자이너들은 미니멀리즘을 잘 이해하지 못하는 것일까? 무식해서? 미니멀리즘에 관해 무지하기로 치면, 디자인의 역사를 논하는 연구자들도 마찬가지다. 디자인계의 논자가 디자인의 미니멀리즘(혹은 미니멀리즘의 디자인)에 관해 심도 깊은 논의를 전개해놓은 책이나 글은 단 한 번도 본 적이 없다. 왜 그럴까? 무식해서? 거기엔 나름의 사정이 있다.

미니멀리즘이 무엇이었고, 또 어떻게 디자인 실천에 영향을 미쳐왔는가 이해하려면, 먼저 남상점이 되는 미술의 미니멀리즘을 살펴봐야만 한다. 미술에서 미니멀리즘은 현상학적 사물성을 구현하는 회화나 조각을 제작해 전대의 추상미술을 완전히 인식론적 원점으로 환원시키려는 운동이었다.

미니멀리즘의 현상학적 자각: 현대예술계의 경우

전후의 미국에서 추상미술이 크게 발흥했을 때, 첫 승리를 거둔 영웅이 추상표현주의의 잭슨 폴락과 그의 경쟁자들이었다면, 정점의 승리를 구가한 것은 그 뒤에 등장한 미니멀리즘의 미술가들이었다. 회화의 경우 프랑크 스텔라(Frank Stella, 1936~), 조각의 경우 칼 안드레(Carl Andre, 1935~)와 리처드 세라(Richard Serra, 1939~)를 꼽을 수 있다. 이들의 미니멀 아트는, 무언가를 은유하거나 지시하는 재현의 상징과 구조를 완전히 결여했다는 것이 공통된 특징이었다. 미니멀리즘에 이르러, 비로소 회화와 조각은 물체/물질 자체로서 존재하며, 조형 예술의 조건을 메타-성찰하는 노릇을 맡게 된 것.

프랑크 스텔라는 후일 회화와 조각을 뒤섞은 포스트모던 아트로 작업 방향을 전환하게 되지만, 1960년대에는 회화를 미적이지 않은 형태로 제시하는 근본주의적인 작업을 펼쳤다. 1959년에 제작한 대표작 <이성과 천박함의 결혼, II(The Marriage of Reason and Squalor, II)>는, 젯소를 칠하지 않은 거친 캔버스 천에(당세엔 미술재료로 간주되지 않았던) 에나멜을 도색하되 가느다란 공백을 남겨 네거티브의 줄무늬를 그려놓은 괴작(怪作)이다. 회화가 재현의 굴레에서 벗어나 도착한 지점을 논할 때면, 반드시 등장하는 기념비적 작품이다.

5년 뒤인 1964년, 프랑크 스텔라가 정식화해낸 제 회화 작업의 원칙은, 미니멀리즘의 인식론적 전환을 보다 명확히 드러내고 또 규정했다: “나의 회화는 ‘우리 앞에 존재하는 것은 바로 우리가 보고 있는 그것에 지나지 않는다’라는 원칙에 지배된다. 그것은 실제로 하나의 대상이다. 당신이 보고 있는 것은 당신이 보고 있는 그것일 뿐이다. 그 외의 아무 것도 아니다.”

칼 안드레와 리처드 세라는 같은 종류의 문제의식을 표리일치의 물질-조각으로 풀어냈다. 구체시인 출신의 미술가 칼 안드레는, 1967년 이래 주기율표를 바탕으로 다양한 조합의 미니멀리즘 조각을 제작했다. (1967년 이래 전시 초청장에 작품 이미지 대신 제 작업의 재료를 고지하는 주기율표를 싣곤 했다.) 알루미늄, 강철, 아연, 구리 마그네슘, 주석 등으로 그 물성을 왜곡 없이 드러내는 금속 판재를 만들고 그것을 마치 구체시를 쓰듯 특정한 조합으로 바닥에 펼쳐놓는 것이 그의 특기였다. 1960년대 후반 칼 안드레의 개인전을 찾은 관객들은 편평하게 전시장 바닥을 메우고 있는 작품을 바닥재로 오인해 그 위에 올라서곤 했다. (작가는 관객이 제 작업 위를 걷는 일을 당연하게 여겼지만, 이제 대부분의 주요 미술관들은 칼 안드레의 역사적 작업 위에 관객이 올라서는 일에 질색하곤 한다.) 사람들은 장소가 돼 관객인 자신을 포용해버리는 조각 위에서 이것이 과연 예술인지 반신반의했다.

반면 리처드 세라는 (칼 안드레보다 조금 늦은) 1969년, 레오카스텔리창고화랑에서 역사적인 개인전을 열며 현상학적 사물의 조각을 처음 선뵀다. 그는 납 재질의 금속 판재 네 장을 서로 기대도록 배치해 입방체 구조를 만들고는, <1톤의 소도구 (카드의 집)(One Ton Prop [House of Cards])>라고 이름을 붙였다. 조각 재료들을 무대 위의 연극 소품처럼 배치해놓은 조각가는, 이어 <주조(castings)> 작업을 진행했다. 납을 녹여서 바닥과 벽 사이의 모서리에 던지고, 그것이 굳으면 전시장의 중앙으로 옮기는 과정을 반복함으로써, 그는 전시 장소에서 전시 장소를 주조해내는 ‘인-시투(in situ)’의 미니멀리즘 조각을 구현해냈다.

이러한 미니멀리즘 회화와 조각의 그 결과로 현대예술계엔 현상학적 장소에 대한 폭넓은 공감대가 형성됐다. 현상학적 장소에 대한 새로운 인식은, 곧 이어 대지미술과 설치미술의 발흥으로 이어졌고, 이는 1970년대 중반 전유의 실천을 통해 이뤄진 ‘이미지의 귀환’과 맞물리며 모더니즘의 종언과 포스트모더니즘의 발흥을 낳았다. (전유란, ‘어떤 형태의 문화자본을 차용해 새로운 맥락에서 활용하는 동시에, 그것이 원전의 맥락을 비평하는 이중의 뜻을 갖도록 만드는 행위’를 뜻한다.)

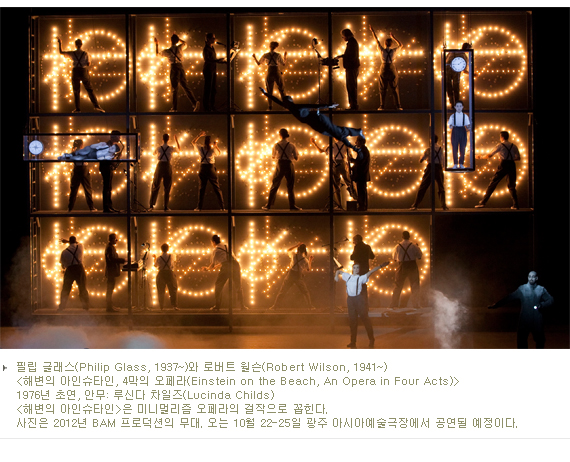

미니멀리즘의 현상학적 자각은, 미술에 국한하지 않았다. 음악계에서 미니멀리즘은 구체 음악의 한계를 뛰어넘으려는 실천으로 나타났다. 스티브 라이히(Steve Reich, 1936~)는 1965년 흑인 목사의 설교를 반복-축적해 만든 미니멀리즘 작업 <비가 오겠다(It's Gonna Rain)>를 발표한 이후, 위상 변조를 방법론으로 삼아 프로세스 음악을 전개했고, 필립 글래스(Philip Glass, 1937~)는 1967년 록그룹을 연상케 하는 필립 글래스 앙상블을 조직하고, 같은 해 <한 줄로 늘어선(Strung Out)>을 발표해 단순한 음렬을 펼치고 반복함으로써 구조적 인식을 일깨우는 방향으로 나아갔다. (‘Strung Out’에는 ‘마약에 중독된’이란 뜻도 있다.)

또 다른 한 편에서는 육체를 사건의 장소로 재인식한 청년들이 나타나 미니멀리즘 무용이 전개됐다. 행위의 반복과 축적을 통해 새로운 육체의 감각을 일깨운 로버트 윌슨(Robert Wilson, 1941~)은 무용을 벗어나 현상학적 공간을 구현해내는 무대 감독으로 거듭났고, 샐리 그로스(Sally Gross, 1933~2015)는 일상적 행위를 채집하고 그것을 반복-축적해 제 육체와 장소에 대한 현상학적 자각을 유도하는 방향으로 나아갔다.

1960년대 미니멀리즘의 현상학적 장소 탐구에서 태동한 새로운 장소성의 인식 혹은 감각은, 1960년대 말에서 1970년대에 전개된 제도비평의 ‘사회/제도적 장소 특정성(social/institutional site-specificity)’으로 이어졌고, 1980년대 이후엔 ‘담론적 장소 특정성(discursive site-specificity)’으로 차원을 변환해 1990년대의 설치 미술 붐을 낳았다. (이러한 특정성의 원리를, 재창안한 예술의 대사회적 접면에 부여한 것이 1998~2008년의 유행이었던 ‘관계 미술’이다. 관계 미술가들이 구현해낸 새로운 장소성을, ‘관계적 장소 특정성(relational site-specificity)’이라고 호명해볼 수도 있겠다.)

그렇다면, 디자인계에선 이러한 현상학적 자각과 그로 인한 혁신은 일어나지 않았던 것일까? 그렇지는 않다. 이 자각을 공유한 이들이, 그 수가 적기는 했지만, 분명히 존재했다. 단지 그들은 미니멀리즘의 세계로 나아가지 않았을 따름이었다.

건축 디자인에서의 현상학적 자각: 로드코 경당의 예외적 선취

미니멀리즘 조각의 전조로 간주되는 바넷 뉴먼(Barnett Newman, 1905~1970)의 <부러진 오벨리스크(Broken Obelisk)>(1963~1969)의 첫 에디션이 1967년 완성 직후 <환경 조각(Sculpture in the Environment)>전에 초대돼 전후 모더니즘 건축의 정수인 시그램 빌딩 앞 광장에 전시됐을 때, 그 광경으로부터 현상학적 장소에 대한 영감을 받은 이가 한둘이 아니었다. 하지만, 그러한 인식은 이미 1960년대 중반, 조형예술계 전반에 널리 번질 조짐이 있었다.

가장 흥미로운 사례 가운데 하나가, 1964년 존과 도미니크 드 메닐 부부가 화가 마크 로드코(Mark Rothko, 1903~1970)에게 그의 그림을 전시하는 명상적 공간을 의뢰한 일이었다. 로드코의 작업만을 위한 새로운 건물을 설계하게 된 건축가는 (시그램 빌딩의 내부 설계를 맡았던) 필립 존슨(Philip Johnson, 1906~2005). 하지만, 건축 공간을 화가가 원하는 대로 디자인한다는 조건이었기에, 계속 문제가 발생했다. 필립 존슨은 현상학적 장소를 구현하기 위해, 피라미드 구조체의 상단부를 잘라 내부 전시관에 빛을 골고루 비추도록 하는 설계안을 제시했지만, 건축에 무지했던 화가는 이에 반대했다. 결국 의견 충돌이 해결되지 않아 필립 존슨은 1967년 이 일에서 손을 떼고, 건축가 하워드 반스톤이 바통을 이어받았다가, 세 번째 건축가인 유진 오브리가 일을 마무리했다. (초교파 교회의 이념을 상징하는 팔각형 형태의 성전 내부엔, 여덟 점의 마크 로드코 회화가 영구 설치돼있다.)

화가가 원하는 대로 낮은 지붕과 넓은 채광창이 마련됐지만, 문제는 그 빛이 너무나 강렬해서 명상적 느낌이 나지 않았다는 것. 1971년 로드코 경당이 개관했을 때, 사람들은 직사광선에 가까운 생경한 빛이 눈부시게 쏟아지는 내부의 광경에 크게 실망했더랬다. 화가야 제 작업실이 있는 미 북동부 뉴욕의 차분한 일광을 생각했겠지만, 로스코 경당이 들어선 곳은 남부의 휴스턴이었다. 작가는 그 당황스러운 광경을 보지 못했다. 1970년 2월 25일 작업실에서 자살로 추정되는 죽음을 맞았기 때문. 드 메닐 부부는 화가가 생전에 원했던 ‘빛으로 가득한 공간’을 구현하기 위해, 보수 작업을 벌였다. 1974년 1차로 빛을 퍼지게 하는 백색 장막을 설치했다. 이 보완 작업은, 작가의 생전 스케치 가운데 채광창에 백색 장막을 씌우는 안을 근거로 삼았던 것인데, 결과는 실패였다. 현재의 난반사 차단막(deflection baffle)이 설치돼 현상학적 빛의 공간이 실현된 것은, 1978년의 일. 드 메닐 부부가 1976년 필립 존슨과 유진 오브리에게 채광 문제의 해결을 부탁했고, 두 건축가는 오랜 연구 끝에 최적의 해결책을 마련해, 1978년 개선 작업을 완료했다. (지저분해 뵀던 갤러리용 인공조명은 모두 철거함.)

그러나 현상학적 장소성을 구현하는 건축 공간에 대한 새로운 자각은, 건축계에 널리 유포되지 않았다. 2차 세계대전 이후 합목적성이 지배하는 엔지니어링의 세계에 자리를 잡은 건축가들은, 대체로 예술과 담을 쌓은 채, 도시 설계자의 이상이 실현되는 그날까지 전문화의 길을 걷고 또 걸었다. 그래서 현대회화의 중심 흐름이 추상표현주의를 거쳐 미니멀리즘에 달했을 때, 건축 조형의 추상성은 양차대전 사이에 제시된 기계 미학의 그것을 기술적으로 완벽하게 구현하는 수준에 머물렀다. 결국 대다수의 모더니스트 건축가들은, 정신적 추상에서 물질적 추상으로 이행하는 회화와 조각의 여정에 동참하지 못했고, 물질의 특성에 충실한 형태로 환원된 추상적 기본 단위의 반복을 통해 현상학적 장소성을 다루는 방법과 그 역사적 의의를 이해하지 못했다.

예외적 대가였던 필립 존슨은, 현상학적 물성의 구현을 통한 장소성의 재발견이 무엇을 의미하는지 분명히 이해하고 있었던 것으로 뵈지만(필립 존슨은 전후 현대미술을 공들여 수집하기도 했다), 1970년대 내내 모더니즘의 심화에 매진하다가, 1978년 AT&T 빌딩의 설계를 맡으면서 포스트모더니즘으로 방향을 선회했다. (AT&T 빌딩은 1984년 완공됐다.) 그는 역사적 문법을 재소환하는 포스트모더니즘 건축의 역사주의와 비평적 절충주의를 주도하기도 했지만, 주요 건축 설계 공모에서 심사위원장의 자격으로 포스트모더니스트의 설계에 힘을 실어줌으로써 새 시대의 도래를 앞당기기도 했다.

한데, 모더니즘 후기(late modernism) 건축과 포스트모던(post-modern) 건축으로 이어지는 긴박한 변환의 과정에서 일군의 건축가들은, 미술의 현상학적 장소성에 대비되는 중요한 주제를 발굴해냈다. 그것은 지역성이라는 새로운 의제였고, 그 때문에 미니멀리즘 건축은 하나의 양식으로 본격화할 기회를 얻을 수 없었다.

지역에 대한 새로운 자각과 현대건축의 장소성

건축계에서 현상학적 장소성이란 주제를 지역성으로 전치해 남보다 앞서 명시적인 언어로 포착해낸 주인공은, 건축사학자이자 이론가인 케네스 프램튼(Kenneth Frampton, 1930~)이었다. 할 포스터(Hal Foster, 1955~)가 편집한 앤솔로지 <반미학: 포스트모던 문화에 대한 에세이(The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture)>(1983)에 게재된 평문 “비평적 지역주의를 향해: 저항의 건축을 위한 여섯 가지 요점(Towards a Critical Regionalism: Six points for an architecture of resistance)”에서, 프램튼은 모더니즘 건축을 비평적으로 수용하되, 보편성을 갖춘 진보적 형태와 함께 건물이 놓이는 지리학적 맥락에 초점을 맞춰야 한다고 주장했다.

보는 이를 압도하는 시각적 풍경을 연출하는 데서 벗어나, 지형, 기후, 채광에 반응하는 건축 구조를 도출해 촉각적 경험을 직조해내자는 이러한 자각은, 지역주의 건축의 대표 주자인 알바로 시자 비에이라(Álvaro Siza Vieira, 1933~), 마리오 보타(Mario Botta, 1943~), 페터 줌토(Peter Zumthor, 1943~) 등의 건축 실무와 상승 작용을 일으켜 신생면의 설계 경향을 낳았다. 그런데, 건축에서의 현상학적 자각이, 미술에서의 그것과는 달리, 애초부터 장소에 결부된 양태로 제기됐기 때문에, 비평적 지역성이란 주제는 사회/제도적 장소성의 탐구로 나아가는 과도기적 성격을 띠었다.

사회/제도적 장소성을 포스트모던한 건축 구조로 구현하는 데 있어서, 방법론적 정합성을 갖춘 성과는, 프랭크 게리(Frank Gehry, 1929~)의 자택이 처음이었다. 1977년 두 번째 부인과 캘리포니아 산타모니카에 있는 네덜란드 식민기 양식의 분홍빛 방갈로 주택을 구매한 건축가는, 지역에서 쉽게 구할 수 있는 건축 자재들을 이용해 기존 가옥을 재구조화하는 일에 착수했다. 결과물의 외형적 특징 때문에 많은 이들이 이를 해체주의 양식으로 호명했지만, 실은 기존 건물에 외골격을 이식하는 수술을 집도해 새로운 기능과 상징을 충족하는 건축적 재맥락화의 인터페이스를 구현한 것에 가까웠다. 게리가 알루미늄판, 철판, 합판, 철조망 담장, 나무 격자 구조 등의 재료로 구현한 건축적 메타-인터페이스는, 원래의 가옥 형태를 그대로 드러낸 채로 전례 없는 조형적 혁신을 성취한 문제작이었고, 마치 지역의 버내큘러 건축 요소들을 전유한 3D 콜라주(의 외피)처럼 독해됐다. 지역의 건축 질서에 화답하는, 놀랍도록 참신한 방식이 (실용의 예로) 제출된 꼴이었다.

게리는 1978년 마무리된 자택(Gehry Residence)의 1차 개조 작업에 대해 이렇게 말한 바 있다. “옛집에 새로 주택을 둘러 짓는다는 계획이 퍽 마음에 들었다. 처음부터 원래의 집은 그대로 둘 생각이었다. 우리 집에 귀신이 출몰한다는 말이 돌았고, 그래서 난 그들(집 귀신)을 ‘큐비즘의 유령’이라고 생각하게 됐다. 창문의 경우, 원래의 집에서 기어 나오는 것처럼 만들고 싶었다. 불빛을 반사하는 비스듬한 유리 때문에, 밤이면 여기 테이블에 앉아서 지나가는 차를 다 볼 수 있고, 달을 엉뚱한 각도에서 바라보게도 된다. 달은 저기 떴는데, 달빛은 여기를 비춘다. 마치 달이 이상한 곳에 뜬 것처럼 느껴지고, 그러다보니 대체 지금 내가 어디에 있는 것인지 헷갈리게 된다.”

현상학적 공간에 대한 자각이 일어난 뒤에도, 미니멀리즘의 물성을 건축에서 구현하는 일은, 노출 콘크리트 건축의 경우, 전대의 반장식주의적 건축의 사례와 외형적으로 쉽사리 구별되지 않았기 때문에, 의제로 두각을 나타내지 못했다. 그러나, 모더니즘 후기에 속하는 주요 건축가들이 미니멀리즘 작품을 수용하는 거대 공간의 미술관을 설계하고 구현하는 과정에서, 분명 미니멀리즘의 물성과 장소성은 건축에 때늦은 자각을 불러일으켰음에 틀림이 없었고, 그 현존의 감각은 부분적으로나마 실현됐다. 예컨대, 렌조 피아노(Renzo Piano, 1937~)가 설계한 <메닐 컬렉션 빌딩>(1982~1987)과 안도 타다오(Tadao Ando, 安藤忠雄, 1941~)가 디자인한 <빛의 교회>(1989)는, 양상은 상이했지만, 분명 ‘재료의 물질적 특성에 기반을 둔 추상 형태의 반복을 통해 현상학적 장소성을 구현했다’는 공통점을 지녔다. (담론적 장소성을 건축에서 구현해낸 렘 콜하스의 경우에도, 예를 들면, 리움의 ‘블랙박스’는, 미니멀리즘의 현상학적 조각에 대한 건축적 화답의 한 형태였다고 볼 수 있다.)

제품 디자인에서 현상학적 자각은 정말 부재했을까?

그렇다면 제품 디자인에서 현상학적 자각은 왜 곧바로 일어날 수 없었을까? 1930년대의 유럽에서 창출된 굿디자인의 문법을 적극적으로 수용한 전후 미국의 산업 디자인계는, 1950년대에 디자인 방법론의 심화 과정을 거친 뒤, 1960년대에 유니버설 디자인(장애인도 배제하지 않는 보편주의 디자인)을 창출하고, 1970년대에 디자인 방법론을 마케팅 기술의 하나로 포괄해내며 마지막 전성기를 누렸다. 그게 제품 디자인 버전의 모더니즘이 흘러간 궤적이었다. 사실상 미국이 홀로 주도했던 1950년대의 현대적 제품 디자인의 세계는, 1960년대에 독일과 일본의 기업들이 두각을 나타내기 시작한 이래, 1970~80년대에 걸쳐 세계의 여러 후발 자본주의 국가로 고르게 이식-분산되기 시작했다. 그렇다면, 1980년대 중반~1990년대 초반의 제품 의미론과 1990년대 후반의 비평적 스킨의 디자인이 대두할 때, 역시 어떤 현상학적 성취가 뒤늦게 도래했던 것은 아닐까? 회화의 존재 조건을 묻는 회화, 조각의 존재 조건을 탐구하는 조각처럼, 일상 사물의 존재 조건을 묻는 디자인으로서 우리 곁에 나타났던 것은 아닐까?

이에 관해선 다음 시간에 더 자세히 이야기해보도록 하자.