[디자인정글 기획취재_ 을의 눈물 6] 침묵은 어떻게 만들어지는가 - 디자이너의 자기검열과 위계의 기술

2025-09-13

“불합리한 걸 알아도 말하지 않습니다.

그냥 그 프로젝트는 잊고 넘어갑니다.

디자인 업계에서 오래 살아남고 싶다면, 그런 식으로 배우게 됩니다.”

한 디자이너의 말이다.

갑질을 견뎌야 했던 경험을 묻자, 그는 “너무 많아서”가 아니라 “말해봤자 바뀌지 않기 때문”이라며 입을 다물었다.

디자인 업계에는 비정상적인 관행을 ‘그럴 수도 있는 일’로 무마하는 침묵의 문화가 있다.

이 침묵은 무기력의 결과가 아니라, 살아남기 위한 전략이다.

하지만 그 전략이 반복될수록, 디자이너는 점점 더 스스로를 검열하게 된다.

그리고 결국, 침묵은 내면화된다.

‘을’은 그렇게 만들어진다.

⸻

“말하면 다음 일이 끊깁니다”

디자이너들이 침묵하는 가장 큰 이유는 불이익에 대한 두려움이다.

특히 프리랜서나 소규모 디자인 에이전시는 프로젝트 수주에 생계가 직결되어 있기 때문에 클라이언트나 발주처와의 마찰을 피하려 한다.

예상 가능한 시나리오는 이렇다.

불합리한 상황에 문제를 제기한다 → 클라이언트가 불쾌해 한다 → 프로젝트에서 제외된다 → 다음 입찰에도 불이익을 받는다 → 업계에서 ‘문제 있는 사람’으로 낙인찍힌다.

이 경험이 쌓이면 디자이너는 스스로에게 이렇게 말한다.

“다음엔 그냥 참고 넘어가자.”

그리고 그 말은 곧 침묵의 습관이 된다.

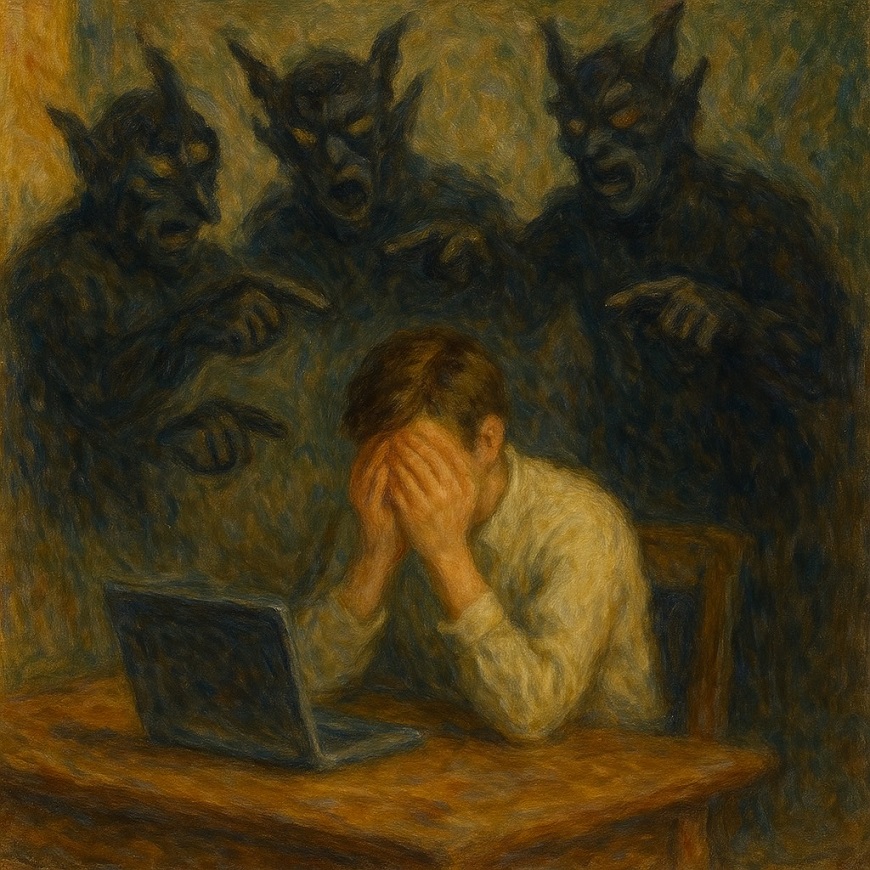

디자이너들이 침묵하는 가장 큰 이유는 불이익에 대한 두려움이다. 특히 프리랜서나 소규모 디자인 에이전시는 프로젝트 수주에 생계가 직결되어 있기 때문에 클라이언트나 발주처와의 마찰을 피하려 한다. (그림: AI생성)

⸻

“나만 그런 건 아닐 거야”라는 자기 위로

더 큰 문제는, 이런 침묵이 정당화되는 방식이다.

“다른 디자이너들도 다 겪는 일인데 뭐.”

“그나마 우리 회사는 양반이지.”

“그쪽은 더 심하대.”

이런 말들은 디자이너 사이에 널리 퍼져 있다.

고통의 비교는 연대를 낳지 않는다.

오히려 문제 제기를 무력화시킨다.

고통을 나누는 대신, 고통을 견딘 능력으로 서로를 평가하게 되는 것이다.

그 결과, 부당한 관행을 고발하기보다 묵인하고 학습하게 된다.

그 학습은 곧 자기검열로 이어진다.

⸻

자기검열은 이렇게 시작된다

디자이너가 자기검열을 하게 되는 순간은 다양하다.

- 계약서에 문제 있는 조항이 있어도, “괜히 말 꺼냈다가 이상한 사람 될까 봐” 그냥 넘긴다.

- 수정 요청이 과도해도, “그게 당연한 일처럼 느껴져서” 말하지 않는다.

- 명백한 저작권 침해를 당해도, “법적 대응할 힘도 없고 시간도 없어서” 포기한다.

이런 순간이 반복되면, 디자이너는 자기 안에서 선을 긋기 시작한다.

“여기까지만 말하자.”

“이건 나중에 문제 삼자.”

“지금은 때가 아니다.”

하지만 그 ‘때’는 오지 않는다.

그리고 어느 순간, 침묵은 익숙함이 된다.

⸻

침묵은 개인의 문제가 아니다

디자이너가 침묵하게 되는 건, 단지 성격이 소심해서가 아니다.

그건 구조의 결과다.

클라이언트와 발주처의 절대적인 권력,

업계의 폐쇄적이고 수직적인 생태계,

디자인을 단지 ‘감성’이나 ‘취향’으로 소비하는 비전문적 환경이 만든 합작품이다.

이 구조에서 디자이너가 침묵하지 않기 위해선, 개인의 용기만으로는 부족하다.

제도적 장치와 공동체적 연대가 필요하다.

부당한 관행에 ‘노’라고 말할 수 있는 시스템, 디자이너의 고충을 함께 말해줄 수 있는 플랫폼, 익명성을 보장하면서 사례를 기록하고 공개할 수 있는 통로.

그런 안전망이 없다면, 침묵은 계속될 수밖에 없다.

그리고 그 침묵은 디자인 업계를 병들게 한다.

⸻

말해야 바뀐다. 그러나 말할 수 있어야 한다

<을의 눈물> 시리즈를 연재하며, 많은 디자이너가 “이런 시리즈가 필요했다” “우리가 말하고 싶은 것을 대신 말해주고 있다“고 말했다.

하지만 정작, 자신의 실명을 밝히고 경험을 공유한 사람은 소수였다.

그 이유를 묻자, 모두가 말했다.

“두렵다.”

“내가 잘못될까 봐.”

“이 업계가 그런 걸 안 좋게 보니까.”

이 현실을 비난할 수 없다.

말할 수 없는 분위기, 말하면 안 된다는 공포, 말해도 달라지지 않을 거라는 체념.

이 모든 게 지금의 디자인 업계를 지배하고 있다.

그러나, 이 시리즈는 그 말하기의 출발점이 되고자 한다.

디자이너들이 감추지 않아도 되는 언어, 숨기지 않아도 되는 상처, 그리고 기록할 수 있는 경험.

그 첫 문장을 지금부터 함께 써 내려가려 한다.

기획취재_정석원 편집주간(jsw0224@gmail.com) / 최유진 편집장(yjchoi@jungle.co.kr)

#을의눈물 #디자인업계의침묵 #자기검열의대가 #위계와권력 #디자인노동의그림자 #불합리한관행 #말할수있는환경조성 #디자인정글기획취재