접시 위에 놓인 현대미술 <그림의 맛>

홍시 | 2017-02-08

<그림의 맛>, 최지영 지음, 홍시, 336쪽, 15,000원

<그림의 맛>은 현대미술과 음식 간의 관계성을 때로는 멀리서, 때로는 가까이서 바라본다.

저자 최지영은 셰프 출신으로, 현장에서 직접 부딪치며 쌓아온 음식 이야기와, 오랜 시간 관심을 갖고 공부해온 현대미술을 엮었다. 미술과 음식 모두 문화라는 같은 뿌리에서 뻗어나온 가지라는 것이다. 이를테면 이런 식이다.

분자요리와 아방가르드 미술이, 길거리 음식과 길거리 낙서가, 식재료의 생명윤리와 동물 오브제의 생명윤리가, 날것의 음식 ‘로푸드’와 아카데미 미술의 관습에서 벗어난 날것의 예술 ‘아르 브뤼’가 각각의 방식들로 연결된다.

책에는 다니엘 스포에리, 잭슨 폴록, 프랜시스 베이컨, 론 뮤엑, 수보드 굽타, 뱅크시 등 다양한 아티스트가 등장한다. 거론되는 음식은 스펙트럼이 더욱 넓다. 세계 3대진미를 모아 만든 ‘럭셔리 다이닝’부터 쓰레기통을 뒤져서 식재료를 확보하는 프리건들의 삶까지 넓게 아우른다.

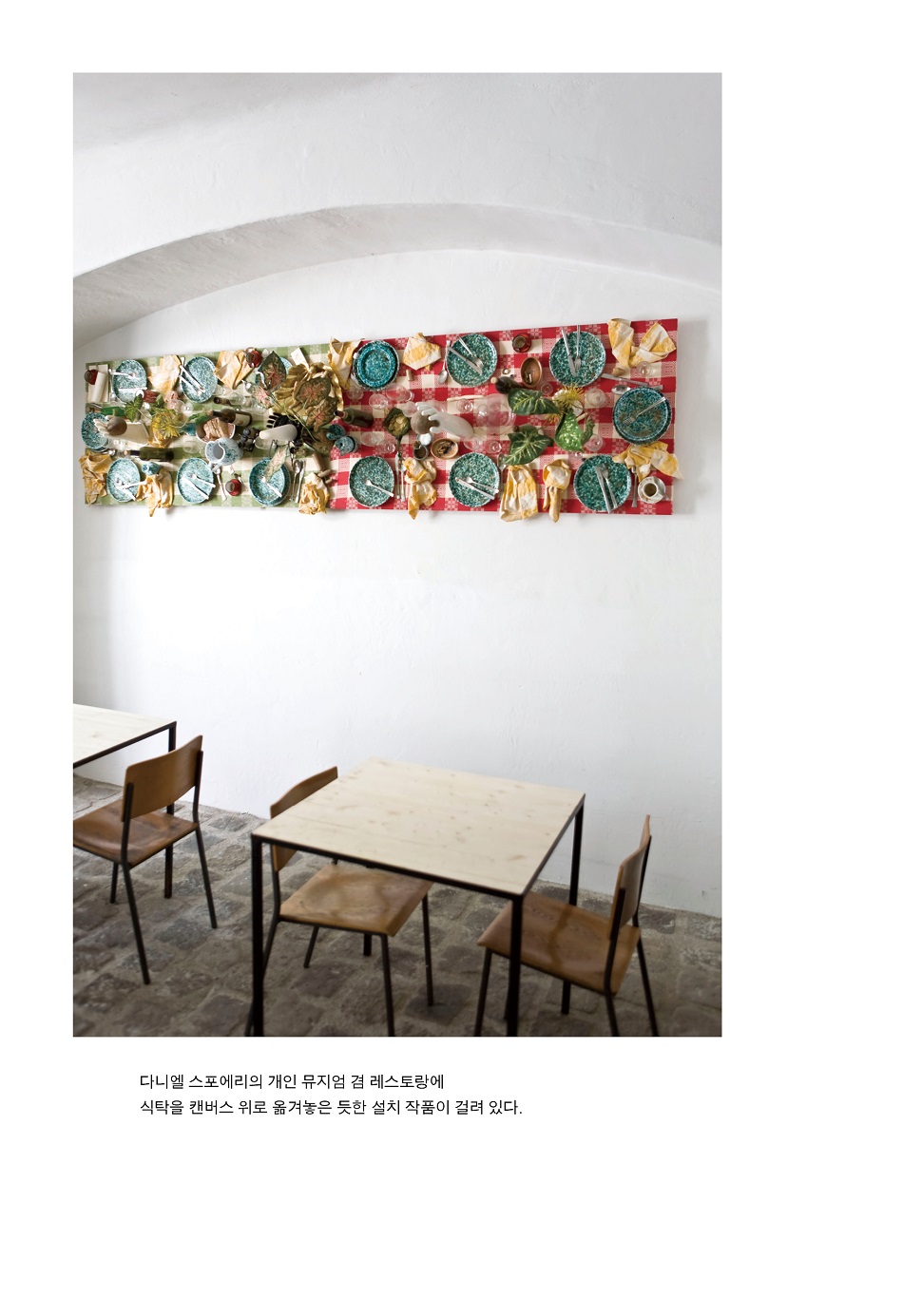

다니엘 스포에리의 개인 뮤지엄 겸 레스토랑에 걸려 있는 설치작품

아티스트 다니엘 스포에리는 식탁을 아예 캔버스 위로 옮겨왔다. 그는 먹고 배설하는 과정을 영상으로 제작하거나 음식물 쓰레기통을 거꾸로 뒤집어 엎어놓는 등의 ‘잇아트’를 선보였다. 한 끼의 식사에 수반되는 일련의 행동들을 그대로 예술로 만든 것이다. 그런가 하면, 국내 작가 최선은 구제역 파동으로 살처분된 돼지들에게 순번을 매겨 기나긴 족자로 만들기도 했다. 이렇듯 미술은 식문화의 일상성을 이야기하기도, 그 이면의 잔혹한 진실을 이야기하기도 한다.

반대로 식문화가 미술을 가져온 경우도 있다. 괄티에로 마르케시 셰프가 잭슨 폴록의 회화에서 영감을 받아 만든 ‘드리핑 디 뻬쉐’를 보면 이것을 음식이라 불러야 할지, 미술작품이라 불러야 할지 혼란스러운 정도다. 음식이 미술로 인정받은 예도 있는데, 페란 아드리아 셰프의 혁신적인 분자요리는 “예술의 이름을 달고 행해지는 활동의 궤적들과 정확히 일치”했다.

<드리핑 디 뻬쉐>. 괄티에로 마르케시 셰프의 잭슨 폴록 오마주 요리

<아른아른 빛나는 물질>, 잭슨 폴록, 1946

이 책과 함께 미술계와 요리계, 두 분야 사이의 팽팽하거나 느슨한 연결고리를 따라가보자. 그 과정이 의외로 따분하거나 학술적이지만은 않다는 걸 알게 될 것이다.

에디터_ 추은희(ehchu@jungle.co.kr)

사진제공_ 홍시